È l’estate del 1992. Il processo di decomposizione dell’Unione Sovietica promosso da Boris Eltsin procede spedito, mentre la guerra torna a fare capolino in Europa con l’incendio divampato nei Balcani a seguito della dissoluzione della Jugoslavia. In Italia, dalla primavera si susseguono gli arresti di politici di primo piano coinvolti nell’inchiesta “Mani pulite”. Le elezioni di aprile consacrano l’arretramento dei partiti storici e l’ascesa della Lega Nord, che ottiene oltre l’8% dei suffragi e 80 seggi in parlamento. Il 23 maggio e il 19 luglio si consuma l’assassinio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in prima linea nella lotta alla mafia. In questo turbinio di eventi che segnano una svolta storica nella storia italiana, il governo Amato fronteggia la crisi delle finanze dello Stato adottando provvedimenti drastici (tra questi, il celebre “prelievo forzoso” sui conti correnti del 10 luglio). Poche settimane dopo, il 31 luglio 1992, si consuma la “rottamazione” di un altro pilastro storico dell’Italia del dopoguerra: la cosiddetta “scala mobile”. Benché cruciale nelle dinamiche capitale-lavoro degli anni successivi, questo evento è stato spesso trascurato nella riflessione storica sui mutamenti politici, economici e sociali degli anni ’90. Vista l’attualità del tema, abbiamo ritenuto utile ritracciarne la storia e le implicazioni.

La nascita della “scala mobile”, figlia della Resistenza

Ma cominciamo dall’inizio: l’origine della “scala mobile” risale infatti ai tempi della Resistenza e dell’unità antifascista. Il perdurare del conflitto aveva creato in Italia delle condizioni materiali vieppiù insopportabili dalle classi popolari, per le quali l’oppressione fascista della Repubblica sociale erano ormai intollerabili. Lo sciopero generale del 1° marzo 1944, unico nel suo genere nell’Europa occupata dal nazifascismo, aveva in effetti fra i suoi obiettivi il blocco dei prezzi dei generi alimentari e l’aumento dei salari. L’insurrezione generale del 25 aprile 1945 riproporrà, oltre alla libertà dal dominio fascista, la bruciante necessità di garantire il pane, il lavoro e la casa agli italiani.

L’Italia del 1945 era profondamente segnata dal rapporto di forza stabilito con la mobilitazione popolare che aveva permesso la Liberazione, nonché dalla politica di unità nazionale che si esplicava tanto sul piano di governo (cui partecipavano tutti i grandi partiti che avevano animato la Resistenza ed i CLN, PCI compreso) che sul piano sindacale (la CGIL era stata costituita su base unitaria da comunisti, socialisti e democristiani). In questo quadro, in cui le difficoltà dei lavoratori si facevano sentire con grande forza ed urgenza, è facile comprendere come gli industriali siano stati costretti a compiere importanti concessioni sul piano retributivo. Fu così che, il 6 dicembre 1945, la CGIL e Confindustria siglarono un accordo che prevedeva l’istituzione di un sistema di “scala mobile” per l’adeguamento regolare ed automatico al costo della vita dei salari degli operai dell’Italia settentrionale, poi esteso al centro e al Sud con il concordato di perequazione del 23 maggio 1946. L’accordo era caratterizzato da alcuni elementi estremamente avanzati ed innovativi, come l’adeguamento automatico e regolare dei salari, sottraendo l’adattamento al costo della vita dalla dinamica contrattuale, ma anche le modalità di vigilanza sull’adeguamento salariale. Ad occuparsene era una commissione paritetica composta sia da rappresentanti padronali che sindacali, che non recepiva unicamente gli indicatori elaborati dall’istituto centrale di statistica (ISTAT), ma che vegliava ad una corretta ponderazione delle spese sul bilancio familiare (diversamente da oggi).

Numerose furono le riforme adottate per perfezionare questo sistema nel corso degli anni successivi, malgrado il cambiamento del quadro politico determinato dalla rottura dell’unità antifascista, che si manifesta sul piano politico con l’esclusione dei comunisti dall’area di governo e sul piano sindacale con la fondazione di UIL e CISL da parte di socialisti e democristiani. Nel 1949, gli indici provinciali sul costo della vita vennero uniformati a livello nazionale, mentre nel 1959 la “scala mobile” venne estesa anche al pubblico impiego. Durante tutti i cosiddetti “Trenta gloriosi”, i salari dei lavoratori italiani venivano dunque adeguati trimestralmente all’andamento del costo della vita, tramite un meccanismo di verifica che ne coinvolgeva direttamente i rappresentanti sindacali.

Il progressivo smantellamento della scala mobile, da Craxi ad Amato

Sul finire degli anni Settanta, la “scala mobile” iniziò però a scricchiolare. Il padronato (e la sua stampa) attaccarono l’adeguamento automatico dei salari additandolo come la causa dei sostenuti ritmi che aveva assunto l’inflazione (che nel 1980 superò addirittura il 20%). La CGIL, ormai non più quella di Giuseppe Di Vittorio ma quella di Luciano Lama, cominciò a valutare delle concessioni alla parte padronale, nella forma di un’autolimitazione delle rivendicazioni salariali, in nome della “austerità” promossa da un PCI ormai impegnato nella costruzione del “compromesso storico” con la DC. La “svolta” venne sancita in occasione del congresso della CGIL del febbraio 1978, svoltosi all’Eur di Roma, in cui venne accettato un contenimento dei salari in cambio di riforme che garantissero l’occupazione. Le manovre in questo senso erano però già cominciate da tempo: il governo aveva emanato nell’ottobre del 1976 un decreto legge con cui veniva bloccata l’indennità di contingenza per un anno e mezzo, a cui seguì l’accordo del gennaio 1977 con cui i sindacati confederali accettarono di modificare le modalità di calcolo di alcune voci del paniere salariale. Venne in particolare concordato di non calcolare il cosiddetto “sovrapprezzo termico” nelle tariffe elettriche, rinunciando così a considerare l’importante aumento del costo dell’energia in seguito alla crisi petrolifera del 1973.

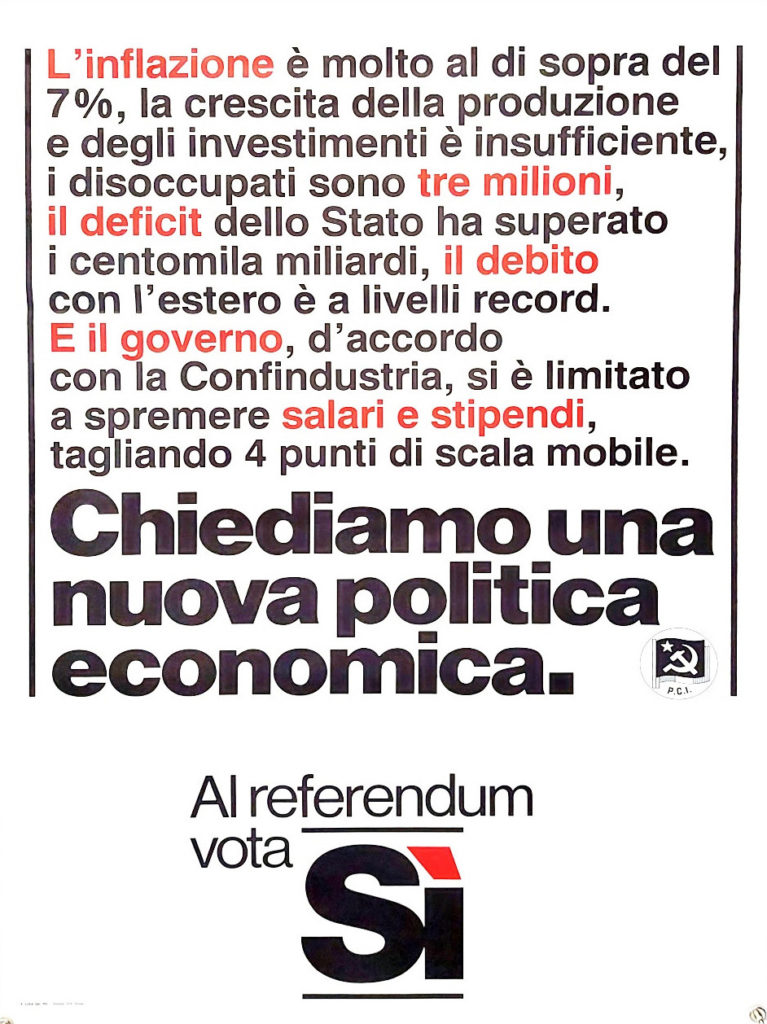

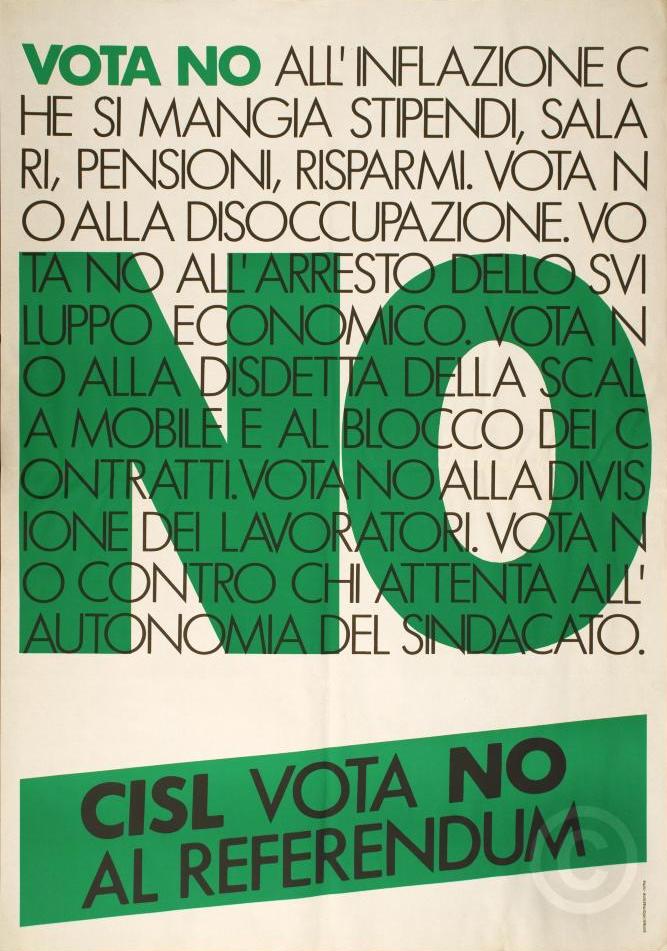

Con il sequestro e l’omicidio Moro, il PCI abbandonava progressivamente la speranza di rientrare nell’area di governo, mentre la DC inaugurava la stagione del “pentapartito” cooptando socialisti e liberali nella conduzione del Paese. La mutazione neoliberista imposta al PSI da Bettino Craxi condusse a nuovi e più virulenti attacchi alla scala mobile, con gli accordi di San Valentino del 1984. Trasformando in legge l’accordo separato che, escludendo la CGIL, gli industriali avevano siglato con UIL e CISL, il governo Craxi tagliò quattro punti di scala mobile (ossia aumentando i salari ben al di sotto di quanto era aumentato il costo della vita). Dopo la lunga stagione dell’unità sindacale, la CGIL veniva esclusa dalla contrattazione collettiva, mentre veniva imposta a tutto il paese una importante riduzione dei salari reali.

Contro tale decisione, la CGIL lanciò un referendum volto ad abrogare la legge Craxi e a recuperare il potere d’acquisto sottratto alle classi popolari. La campagna fu durissima, con la stampa padronale intenta ad agitare lo spauracchio di un’inflazione fuori controllo a causa delle eccessive pretese salariali dei lavoratori. Il referendum, tenutosi nel giugno dell’85, portò alle urne un gran numero di italiani (la partecipazione fu del 78%), ma venne perso dalla sinistra comunista con il 54% di voti favorevoli al decreto. La crisi che toccava la CGIL sin dalla “marcia dei quarantamila” del 1980 conobbe qui un’ulteriore accelerazione, non riuscendo ad impedire una grave riduzione dei salari reali.

Forte di questo successo, il governo proseguì nel suo attacco alla scala mobile. Nel febbraio del 1986 venne approvata una legge che riformava integralmente il suo meccanismo: l’aggiornamento degli indicatori dell’inflazione da trimestrale sarebbe divenuti semestrale, gli aumenti sarebbero stati differenziati per livello salariale, ma soprattutto veniva introdotto un sistema per cui gli adeguamenti avrebbero riguardato solo una parte del salario. L’adeguamento al costo della vita sarebbe stato del 100% per circa un terzo del salario, mentre per i restanti due terzi l’aumento sarebbe stato applicato nella misura del 25%. Il meccanismo originale del 1945 era già duramente rimesso in discussione, ma il peggio era ancora di là da venire.

All’inizio degli anni ’90, la Confindustria annunciò di non voler rinnovare la propria adesione all’accordo del 1986, esprimendo così il totale rigetto padronale della scala mobile. Nel contesto della crisi dell’estate 1992, dopo la conclusione della “mutazione” del PCI (disciolto già nel febbraio del 1991 per dare vita al PDS) che aveva influenzato fortemente anche la CGIL, i sindacati confederali rinunciarono definitivamente al meccanismo di adeguamento salariale in vigore fin dalla Liberazione. Da allora, gli incrementi delle remunerazioni vengono fissati in base all’inflazione programmata dal governo (generalmente inferiore a quella realmente registrata) e i lavoratori devono accontentarsi di un recupero parziale del proprio potere d’acquisto con un ritardo di 2-3 anni. Una grande conquista operaia venne così perduta sotto gli attacchi padronali di oltre 15 anni e con la colpevole rinuncia da parte dei sindacati confederali.

Il sindacalismo di base rilancia la lotta per l’adeguamento dei salari

La “mutazione” dei sindacati confederali e la loro arrendevolezza (quando non vera e propria complicità) nei confronti dei padroni provocarono un forte risentimento nei lavoratori, sentitisi abbandonati dalle stesse organizzazioni che li avrebbero dovuto difendere. Iniziava così la “stagione dei bulloni”, durante la quale i vertici sindacali di CISL, UIL e CGIL furono duramente contestati per gli accordi al ribasso siglati con la controparte padronale: un periodo il cui nome trae origine da un episodio avvenuto il 13 ottobre 1992 (pochi mesi dopo l’abrogazione della scala mobile), quando il segretario generale della CISL Sergio D’Antoni fu colpito sul labbro da un bullone lanciatogli dal pubblico durante un comizio.

In opposizione alla deriva delle sigle confederali, svariati iscritti e federazioni sindacali si allontanano dalla “triplice” CGIL-CISL-UIL per costituire nuove organizzazioni più combattive: sul finire degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90 si assiste alla nascita del “sindacalismo di base”. A partire dal 1986, in contrasto con i vertici confederali, nascono i COBAS (comitati di base), alcuni dei quali si uniscono nella CIB-UNICOBAS guidata da Stefano d’Errico, mentre altri fondano nel gennaio 1992 la Confederazione unitaria di base (CUB) sotto la direzione di Piergiorgio Tiboni. Per queste organizzazioni, la spirale inflattiva non era provocata dall’aumento incontrollato dei salari, che ne era anzi la conseguenza: visto l’aumento dei prezzi determinato dalle politiche economiche e monetarie, i lavoratori avevano tutto il diritto di reclamare un adeguamento delle proprie retribuzioni.

Anni dopo, nel 2006, il sindacalismo di base tornò dunque all’attacco richiedendo con una iniziativa popolare l’istituzione di una nuova scala mobile, sostenuta puntualmente dal Partito della rifondazione comunista (PRC) e dal Partito dei comunisti italiani (PdCI). In quella occasione, si sottolineò come “ripristinare la scala mobile significa tornare ad avere salari in grado di reggere i colpi del caro vita. Oggi i lavoratori sono costretti a scioperare per ottenere meno di quanto garantiva loro la vecchia scala mobile, quella abolita nel 1992. Con questa proposta di legge, invece, si vuole ripristinare un sistema di adeguamento automatico delle retribuzioni, svincolato dai contratti nazionali ed utile a restituire dignità ai rinnovi contrattuali” (leggi qui). Il 10 gennaio 2008 si tenne un vertice della maggioranza di centro-sinistra che teneva in piedi il governo guidato da Romano Prodi, in cui Oliviero Diliberto a nome del PdCI (che era parte della maggioranza) chiese di reintrodurre la scala mobile (leggi qui). Non se ne fece nulla: quel vertice sarà di fatto l’ultimo atto del governo Prodi, che cadde una decina di giorni dopo.

Malgrado questi tentativi non abbiano ottenuto risultati tangibili, la riflessione sulla scala mobile resta aperta e di grande attualità. Di fronte all’esplosione dell’inflazione di questi mesi, l’Unione sindacale di base (USB) – fuoriuscita nel 2010 dalla CUB su posizioni di classe – ha ricordato il “tradimento” dei sindacati confederali di 30 anni fa, ribadendo la necessità di ristabilire al più presto la scala mobile: “oggi, come mai prima, l’assenza di un meccanismo di adeguamento dei salari e degli stipendi all’inflazione sta producendo un vero e proprio collasso della capacità di acquisto delle famiglie” (leggi qui). A quasi 80 anni di distanza dalla sua istituzione, la “scala mobile” rappresenta dunque ancor oggi una grande vittoria operaia, inghiottita dalla voragine sociale degli anni ’90 e che solo la lotta può permettere di riconquistare.